安全保障輸出管理(貿易管理)に関する悩みや困りごとの相談・解決サポートをワンストップで行っています。

E-mail:info(at)sigma-support.com

※(at)は@に置き換えて下さい。

お気軽にお問合せください

06-6655-1523

営業時間:平日9:00~18:00

輸出管理の押さえ処

安全保障輸出管理に携わっていて、或いはこれから携わろうとする方々の参考になる輸出管理の押さえ処(チェックポイント)についての解説ページです。(記載内容についてはアップデートに努めていますが、確認は最新の関係法令等で行ってください。)

輸出管理押さえ処のセミナー・説明会はこちらをクリック

1.全く輸出を行っていない(国内販売しかしていない)

場合でも、輸出管理が必要なのですか?

国内販売のみの場合でも、その販売先から間接的に貨物の輸出や技術の提供が行われる可能性があります。そのため、国内販売だけであっても自社の販売する貨物・技術について法令に抵触するか否かの該非判定が必要になる場合があります。

国内販売先が輸出することが予め分かっている場合は、該非判定結果や法令遵守に係る注意喚起の通知を販売先に行うことが、コンプライアンス経営として大切です。

2.リスト規制該当貨物と知らせずに国内企業に販売し、その後その

貨物が無許可で輸出された場合、法的責任は当社にあるのですか?

リスト規制品の輸出の法的責任は原則として無許可で輸出した国内企業にありますが、該当品であることをその国内企業に通知していない場合には、民事上の損害賠償請求を受けることもあります。

また、報道等によって貴社の名前が公開されてイメージダウンなど大きなダメージを被ることもあります。リスト規制品については、リスク管理の観点からの対応が大切です。

3.安全保障輸出管理は、何の法律に基づいているのですか?

輸出管理の根拠となる法律は、外為法(外国為替及び外国貿易法)です。「国際的な平和及び安全の維持」及び「我が国の平和及び安全の維持」を目的として、

- 貨物の輸出について・・・外為法第48条(輸出管理の許可等)で

- 技術の提供については・・・外為法第25条(役務取引等)で

経済産業大臣の許可又は承認を受けなければならないことを規定しています。ちなみに、技術の場合は「輸出」と言わずに「提供」と言います。

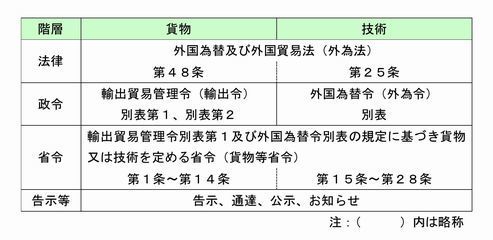

4.安全保障輸出管理の法体系はどのようになっているのですか?

我が国の輸出管理に係る法体系は、階層構造で上位から順に法律、政令、省令、告示等で構成され下表の様になっています。

法律用語として、

- 「許可」・・法令により禁止されている行為を特定の場合に解除する行為を言います。

- 「承認」・・承認権限のある機関が、他の機関や人の行為に与える同意のことを言います。

外為法第48条に基づく貨物の輸出の場合は、「許可」と「承認」があります。外為法第25条に基づく技術の提供の場合は、すべて「許可」となります。許可及び承認の申請書は経済産業大臣宛に提出します。

6.「輸出許可」を取得しなければならない貨物とは、

どこで調べればよいのですか?

貨物の輸出許可の規定は、輸出令第1条第1項の規定により、輸出令別表第1に掲載されています。

輸出令別表第1は、規制する品目を定めたものであり、規制の詳細は、貨物等省令第1条~第14条にて定められています。また、輸出令別表第1および貨物等省令第1条~第14条で使用されている用語の解釈は、運用通達の1-1(7)(イ)輸出令別表第1の解釈に掲載されています。

貨物の輸出承認の規定は、輸出令第2条第1項に記載されています。

詳細は、

- 輸出令第2条第1項第1号

(輸出令別表第2の中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出)

- 輸出令第2条第1項第1号の2

(輸出令別表第2の2に掲げる貨物の北朝鮮を仕向地とする輸出)

- 輸出令第2条第1項第2号

(委託加工貿易契約による貨物の輸出)

にて規定されています。

また、それぞれの運用または解釈は、

- 運用通達の2−1−1

(輸出令別表第2に掲げられている貨物に関する輸出の承認)

- 運用通達の2−1−1の2

(輸出令別表第2の2に掲げられている貨物に関する輸出の承認)

- 運用通達の2−1−2

(委託加工貿易に関する輸出の承認)

に記載されています。

8.「許可を受けなければならない技術」とは、どこで

調べればよいのですか?

技術の提供許可の規定は、外為令第17条第1項の規定により、外為令別表に掲載されています。外為令別表は、規制する技術を定めたものであり、規制の詳細は、貨物等省令第15条~第28条にて定められています。

また、外為令別表、貨物等省令第15条~第28条、および貿易外省令での用語の解釈は、

- 役務通達の別紙1

- 役務通達の1(2)ア~サ

に掲載されています。

ちなみに、技術の場合は許可だけで承認はありません。

輸出令別表第1は、外為法第48条第1項に基づいて輸出許可を取得しなければならない貨物を定めています。その貨物には、原子力関連貨物(2の項)、コンピュータ(8の項)、通信関連貨物(9の項)などがあります。

輸出令別表第2は、外為法第48条第3項に基づいて輸出承認を取得しなければならない貨物を定めています。その貨物には、国際協定(ワシントン条約、バーゼル条約、国際的な麻薬等の原材料に対する規制)による輸出規制貨物(希少動植物、特定有害廃棄物、麻薬及び向精神薬の原材料等)などがあります。

許可が必要な規制に該当する品目については、貨物は輸出令別表第1に、技術は外為令別表にリストアップされていることから、リスト規制と呼んでいます。(但し、1~15の項を対象とし、16の項を除きます。)

また、輸出令別表第2にリストアップされている貨物は、その規制事由が安全保障ではないため、リスト規制の対象として扱いません。

リスト規制では、大量破壊兵器・通常兵器関連品目であって、技術レベルが一定水準以上のものを、国際合意をベースとして以下のカテゴリーに分けて規制しています。

- 武器関係・・・1の項(我が国独自の規制)

- 大量破壊兵器関連汎用品(民生品だが、大量破壊兵器関連の製造などにも使用できる特定の貨物および技術)・・・2~4の項

- 通常兵器関連汎用品(民生品だが、通常兵器関連の製造などにも使用できる特定の貨物および技術)・・・5~15の項

こちらもクリック

キャッチオール規制は2002年に大量破壊兵器の開発等を規制する目的で導入されました(大量破壊兵器キャッチオール規制)が、一部の仕向地に対して通常兵器の開発、製造又は使用のために用いられるのを規制する目的で2008年に規制が拡大(通常兵器キャッチオール規制)されました。

一部例外を除いた原則すべての貨物・技術(リスト規制品目を除く)を規制対象としているため、キャッチオール規制と呼んでいます。

規制については、貨物は輸出令別表第1の16の項に、技術は外為令別表の16の項にて規定されています。但し、16の項に該当するということだけでは、許可申請が必要となる用件にはなりません。

キャッチオール規制に基づく許可が必要となるのは、「16の項に該当する貨物又は技術であって、客観用件又はインフォーム用件に該当する場合」のみです。また、仕向地又は提供地が輸出令別表第3に掲げる国(韓国を除く旧ホワイト国)の場合は、キャッチオール規定から除外されます。

こちらもクリック

外為法が2009年(平成21年)11月1日に改正施行されました。その改正の目玉は、「技術を記録した媒体の輸出及び技術情報の国外への電子的移転の一部を新たに規制する。」というものです。国境を越えて特定技術を持ち出す場合の、すべての者に対して規制がかかって来るということで、この規制はボーダー規制と呼ばれます。

居住者が自ら技術を持ち出す場合や、国内の居住者から国外の居住者への提供なども規制対象となります。

許可申請は原則個別申請で契約案件ごとに対応しますが、包括許可制度は一括して許可を受けることができる手続きです。いちいち個別許可申請の必要がなくなり、業務効率化を図ることができます。

包括許可の種類は、2012年7月1日付けで見直しが施行されました。包括許可の種類としては、一般包括許可(旧ホワイト包括)、特定一般包括許可(特一包括)、特定包括許可、特別返品等包括許可、特定子会社包括許可となっています。

1.一般包括(旧ホワイト包括)許可

貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、電子申請を前提として、輸出令別表第3の国向けに限定して、一定の仕向地・品目の組合せに関して包括的に輸出又は役務取引を許可する制度です。輸出管理内部規程の提出は求められていません。

一般包括(旧ホワイト包括)許可について、詳しくはこちらをクリック

2.特別一般包括(特一包括)許可

貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、輸出令別表第3の国以外の国向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せに関して包括的に輸出又は役務取引を許可する制度です。輸出管理内部規定の整備および実地調査の事前実施が許可取得要件となっています。

特別一般包括許可(特一包括)許可について、詳しくはこちらをクリック

3.特定包括許可

継続的な取引関係を有する同一の相手との間に行う取引について、包括的に輸出又は役務取引を許可する制度です。輸出管理内部規定の整備および実地調査の事前実施が許可取得要件となっています。なお、インフラプラントプロジェクトについては、継続的な取引関係がなくても許可取得が可能です。

4.特別返品等包括許可

我が国において使用するために輸入した武器(輸出令別表第1の1の項該当貨物)又は技術(輸出令別表第1の1の項該当貨物を使用するためのプログラム)について、不具合が生じて修理・返品が必要となったために輸出令別表第3に掲げる国(韓国を除く旧ホワイト国)へ輸出又は提供する場合に、一括して許可する制度です。

CP整備、CP受理票の公布、実地調査の事前実施が許可取得要件となっています。

5.特定子会社包括許可

我が国企業の海外子会社(50%超資本)向けに、一定の品目の輸出について包括的に許可する制度です。輸出管理内部規定の整備および実地調査の事前実施が許可取得要件となっています。

こちらもクリック

14.貨物輸出又は技術提供する時は何を確認しなければ

ならないのですか?

- 貨物輸出又は技術提供の当事者となる場合以下の項目の確認を必要に応じて実施します。

- リスト規制に該当するか否かの確認(該非判定)

- リスト規制該当の場合、許可例外が適用できるか否かの確認

- リスト規制該当の場合、包括許可が適用できるか否かの確認

- リスト規制非該当の場合、キャッチオール規制に該当するか否かの確認

- 仕向地の確認

- 用途の確認

- 顧客・需要者の確認

- 国内販売先が貨物輸出又は技術提供を行う場合(間接輸出・提供)

国内取引先に自社製品の販売又は技術の提供を行い、取引先がそれを海外に輸出又は技術提供することが予め分かっている場合、一義的な責任は当該取引先にありますが、リスク管理の観点から自社の輸出や技術提供に準じた管理を行うことが大切です。

2009年(平成21年)11月1日、今回22年振りに輸出管理に係る項目が改正されましたが、その背景として近年の国際的な人的交流の活発化や情報技術の発展により、我が国からの技術流出の懸念が増大して来た中で、現行法では規制できない場合が生じるようになり、この不十分な点をカバーし罰則強化する目的で改正が行われました。主な改正は下記4項目です。

技術取引規制の見直し

改正前は、居住者から非居住者に対して技術提供を行う場合が規制対象でした。改正後は、これに加えて誰から誰への提供であっても、外国へ向けての技術提供が規制対象となります。また、技術を提供するために国外へ技術を持ち出すこと自体が新たに規制対象となりました。

輸出者等遵守基準の制定(2010年(平成22年)4月1日施行)

「安全保障上の機微な貨物や技術の輸出等を業として行う者は、経済産業大臣が定める輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。」との基準が制定されました。

遵守基準

- 輸出管理の責任者を明確にすること

- 関係法令の遵守を指導すること

- リスト規制品を業として輸出する者は、その他適切な輸出管理を実施すること

仲介貿易規制の見直し

仲介貿易取引の規制対象範囲を、貨物の売買に係るものから、貨物の売買、貸借又は贈与に係るものに拡大されました。

罰則強化

下記の項目に関して罰則の強化が実施されます。

- 無許可輸出・取引に係る罰則水準の引上げ

- 不正な手段による許可等取得に対する罰則の新設

- 法人と自然人の時効を調整する規定の導入

16.防衛装備移転三原則とは何ですか?

平成26年(2014年)4月1日、政府は平成25年12月に定められた「国家安全保障戦略」に基づき、防衛装備の海外移転に関して、武器輸出三原則等に代わる新たな原則として、「防衛装備移転三原則」を策定しました。

今後は外為法(外国為替及び外国貿易法)の運用に当たっては、「防衛装備移転三原則」及び「防衛装備移転三原則の運用指針」に従って行うとしています。

以下がその三原則です。

(1)移転を禁止する場合の明確化(第一原則)

①当該移転が我が国の締結した条約その他等の国際約束に基づく義務に違反する場合、

②当該移転が国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合、

③紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連 安保理がとっている措置の対象国をいう。)への移転となる場合は、

防衛装備の海外移転を認めないこととしました。

(2)移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開(第二原則)

上記(1)以外の場合は、移転を認め得る場合を、

①平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合、

②我が国の安全保障に資する場合等に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行うこととしました。

また、我が国の安全保障の観点から、特に慎重な検討を要する重要な案件については、国家安全保障会議において審議するものとしました。国家安全保障会議で審議された案件については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)を踏まえ、政府として情報の公開を図ることとしました。

(3)目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保(第三原則)

上記(2)を満たす防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確保される場合に限定しました。具体的には、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしました。

2010年(平成22年)4月1日から施行の新たに導入された制度で、輸出者が遵守すべき事項が定められています。

輸出企業の中には、輸出管理の体制もなく、該非判定を実施しないまま輸出しようとしたり、輸出許可申請を免れるために、性能データを改ざんするなどの事例が発生しています。これらの無許可輸出や不正を企業内で未然に防止することを目的として制定されたのが、本制度の背景として挙げられています。

輸出者等遵守基準の概要

業として輸出等を行うものは、輸出者等遵守基準に従って、適切な輸出を行うことが求められます。非リスト規制品のみを扱う事業者については、非リスト品輸出者等の遵守基準のみを遵守する必要があります。特定重要貨物等(リスト規制品)を扱う事業者については、非リスト品輸出者等の遵守基準に加え、リスト品輸出者等の遵守基準についても遵守する必要があります。このように、本制度は2段階構成となっています。

(注)

- 業として輸出等を行うものとは、反復継続して輸出や技術提供を行うものを指します

- 非リスト規制品とは、非該当品のことです

- リスト規制品とは、該当品のことです

(レベル1)非リスト品の輸出等を行うに当って遵守する基準

- 輸出等を行うものがリスト品に該当しないかどうか確認するための責任者を定めること

- 輸出等の業務に従事する者に対し、関連法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと

※なお、個人の輸出者等には適用されません。

(レベル2)リスト品の輸出等を行うに当って遵守する基準

- 組織の代表者を輸出管理の責任者とすること

- 組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)を定めること

- 該非確認に係る手続きを定めること

- 輸出等に当たり用途確認及び需要者等の確認を行う手続を定め、手続に従って確認を行うこと。 需要者以外から用途及び需要者の確認に必要な情報を得ている場合は、信頼性を高めるための手続を定め、当該手続に従って用途及び需要者の確認を行うこと。

- 出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行うこと

- 輸出管理の監査手続きを定め、実施するように努めること

- 輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うように努めること

- 子会社が輸出等の業務に関わる場合は、当該子会社に対して指導等を行う体制及び手続を定め、定期的に指導等を行うよう努めること。

- 輸出等関連文書を適切な期間保存するように努めること

- 法令違反したとき及び法令違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。

また、本制度に係り間接的な罰則規定が新設されました。

- 不適切に輸出を行っている者へ必要に応じて指導・助言がなされ、

- それでも改善されない場合は勧告が行われ、

- 勧告に従わない場合は、命令が発出され、

- 最終的には、懲役6ヵ月、罰金50万円以下の罰則が適用されます

本制度の実施に際して注意すべきは、自社がどの段階を適用するかの見極めです。そのためには、自社の輸出対象貨物及び提供対象技術の全てについて、該非判定の見直しを行うことです。その結果、一つでも該当品があればレベル2を適用することになります。

こちらもクリック

法律的には非該当証明を行うことはどこにも記載されていませんので、輸出する際に必ず必要な書類ではありません。したがって決まった書式が有る訳ではありません。

輸出規制対象に該当しないことを証明するのが「非該当証明書」で、税関で提示すれば通関が円滑に行われることを目的として自主的に作成される書類です。(輸出規制対象に該当する場合は、原則として経済産業大臣の輸出許可証の取得が必要です。)

そのことを踏まえて、非該当証明書の書き方は以下の事項に配慮すれば良いでしょう。

1.係官が読んで納得する記述を心掛けることが必要

税関の係官は、通関しようとする製品等の専門家ではありません。その係官が読んで納得する記述を心掛けることが必要です。

製品等にもよりますが、単に「輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に係る該当貨物ではありません。」とだけの記述では不十分な場合があります。記述が不十分なため、税関で追加説明を求められて通関に時間がかかり、予定の期日に輸出が出来なかったと云う事例も有ります。どこまで記述するかは自主判断です。

2.必要最小限の記載項目として

- 貨物名

- 型名

- 判定結果

- 会社名

- 責任者名と所属

- 連絡先電話番号

を記述します。

3.記載が望ましい項目としては

貨物の概要説明、判定根拠があります。

なお、非該当証明書の作成について何か困ったことがあれば、専門家に相談されるのが良いでしょう。

非該当証明書の詳細についてはこちらをクリック

お問合せはこちらをクリック

米国の輸出管理の特徴は、輸出管理を司る行政庁が、商務省、国務省等の複数に及び、関係する法令も多岐にわたる点です。その中で最も重要な法令は、商務省・産業安全保障局(BIS)が所管するEAR(Export Administration Regulations)と呼ばれる輸出管理規則です。

EARは米国原産品目を規制しており、それが世界のどこに存在していようと規制対象にすると云うものです。

従って、米国から、米国原産貨物、ソフトウェア、及び技術(これらをまとめてItem(品目)と称する)を輸出する場合、また米国以外の国から第三国へ再輸出する場合にはEARが適用されます。特に我が国にとっては、第三国へ再輸出する場合に適用されることになりますので、「米国再輸出規制」と呼んでいます。

その骨子は、日本から輸出する場合であっても、以下の3ケースに該当するものは、米国政府の許可を必要とする場合があると云うものです。

1.米国原産品目(貨物、技術、ソフトウェア)を再輸出する場合

米国原産品目とは、米国本土で製造された品目、また非米国製品であっても米国に輸入された後に何らかの加工が加えられ、形が変わった状態で米国から輸出されるものを指します。

なお、非米国原産品目はそのままであっても、米国内に一時でも存在した場合は米国原産品目と同様にEARの対象となります。

2.米国原産品目が一定の比率を越えて組み込まれた製品を輸出する場合

組み込まれる米国原産品目が当該仕向国に対して許可を要する品目であり、かつ米国原産品目の組込み比率がデミニマス・ルール(De Minimis Rule)で定める基準値(テロ支援国向けには10%、それ以外の国向けには25%)を超える場合。

3.米国原産技術またはソフトウェアを用いることによって直接製造された製品

(直接製品)を輸出する場合

直接製品とは、米国原産の技術またはソフトウェアで直接的に生産された1次製品(プロセスやサービスを含む)を云い、それ自体に米国原産品目を含まなくてもEARの規制対象になります。

なお、これら3ケースの場合であっても、10項目の一般禁止事項に抵触しない、或いは許可例外を適用することによって、かなりの部分が許可不要になります。

米国再輸出規制については、こちらもクリック

我が国の外為法は日本からの輸出時(技術は提供時)に適用されます。そして、外為法に違反した場合は、

- 輸出禁止

- 懲役、罰金

等の影響があります。

一方、米国法は米国からの輸出時および輸出された国からの再輸出時にも適用されます(域外適用)。そして、米国輸出管理規則(EAR)に違反した場合は、

- 一定期間EAR対象品目の輸出禁止

- 懲役、罰金および禁止顧客(Denied Person)に指定され

DPL(Denied Persons List)に掲載 - 米国企業等はDPLに掲載中の禁止顧客との輸出取引禁止

- 米国以外の企業等は再輸出規制品目のDPLに掲載中の禁止顧客との取引禁止

等の影響があります。

我が国の企業等がDenied Person指定を受けますと、米国企業等が当該企業等と取引すると彼らも罰せられますので、事実上米国との取引が出来なくなります。このような域外適用は国際法上問題があると云われていますが、米国との取引が多い企業等では死活問題です。

従ってリスク管理上、自己防衛の位置付けで米国再輸出規制を遵守している訳です。

米国再輸出規制については、こちらもクリック

21.グループA国(韓国を除く旧ホワイト国)とは何ですか?

グループA国(韓国を除く旧ホワイト国)とは輸出貿易管理令(輸出令)別表第3に掲載されている国のことで、これらの国に対してはキャッチオール規制対象外となります。日本と同様に輸出管理の国際会合のすべてに加盟しており、輸出管理に関する法令が整備されている国で2019年8月28日以降は大韓民国が削除され下記の26ヵ国となっています。

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

なお、2023年7月21日から大韓民国がグループA国に復帰したため、現在はグループA国は従前の27ヵ国となっています。

22.国連武器禁輸国・地域とは何ですか?

国連武器禁輸国・地域とは輸出貿易管理令(輸出令)別表第3の2に掲載されている国や地域で、国際連合安全保障理事会で武器の輸出先として禁止している国・地域のことです。現在下記の10ヵ国・地域となっています。

アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、

ソマリア、南スーダン、スーダン

23.懸念国とは何ですか?

懸念国とは輸出貿易管理令(輸出令)別表第4に掲載されている国のことで、輸出する貨物や提供技術が輸出管理上の懸念用途に使われるのが高い国として注意を促されている国のことです。現在は下記の3ヵ国となっています。

イラン、イラク、北朝鮮

安全保障輸出管理(貿易管理)に関する悩みや困りごとの相談・解決サポートをワンストップで行っています。企業・大学等での多数のコンプライアンス支援実績があります。

<サポート内容>

安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、輸出管理の内部監査支援、貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、取引審査(役務取引)支援、貨物輸出(役務取引)許可申請支援、各種包括許可の取得支援、米国再輸出規制への対応支援、輸出管理の教育・研修・セミナーの開催。

お問合せはこちら

当事務所では、安全保障輸出管理(安全保障貿易管理)に関する悩みや困りごとの相談・解決サポートをワンストップで行っています。

企業・大学等での多数のコンプライアンス支援実績があります。

サポート内容

安全保障輸出管理の体制構築支援、輸出管理規則の制定支援、

輸出管理の内部監査支援、取引審査(役務取引)支援、各種包括許可の取得支援、

貨物・技術の該非判定(該非判定書作成、非該当証明書作成)支援、

貨物輸出(役務取引)許可申請支援、米国再輸出規制への対応支援、

輸出管理の教育・研修・セミナーの開催

お問合せはこちら

事務所案内

シグマサポートオフィス

代表:橘 善輝

〒545-0023

大阪市阿倍野区

王子町4-1ー104-808

ご連絡先はこちら

06-6655-1523

info(at)sigma-support.com

※(at)は@に置き換えて下さい。

事務所案内はこちら